2025.07.08

お年賀のお返しは必要?相場・おすすめ品・マナーも解説

親戚や知人、会社の上司などからお年賀をいただいたとき「お返しをしたほうがいいのかな?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

お年賀のお返しは必ず必要というわけではありませんが、感謝の気持ちを込めて贈り物をするのはとても素敵なことです。ただし、かえって失礼にならないよう、贈る品には相手への気配りが大切です。

この記事では、お年賀のお返しに関する基本的なマナーや相場、喜ばれる品物の選び方を紹介します。

目次

お年賀とは

お年賀とは、新年のあいさつとして、相手の家を訪ねるときに持参したり、郵送したりする贈り物のことです。元々は、年神様への供え物として互いに贈り合う風習が起源とされています。

贈る時期は、一般的に1月2日から「松の内(まつのうち)」が終わるまでとされています。松の内とは、年神様を迎えるために門松を飾る期間で、過ぎると正月飾りを片付けるのが習わしです。

お年賀は、親戚や職場の上司、取引先など目上の方に贈るのが一般的ですが、最近では親しい友人や近所の方に贈ることもあります。

お返しは必要?

基本的には、お年賀のお返しをしなくても失礼にはあたりません。ただし、相手との関係性や状況によっては、感謝の気持ちを込めて「お返しの品」や「お礼状」「電話」などでお礼を伝えるのも丁寧な対応です。

たとえば、相手が自宅に訪問してお年賀を持ってきてくれた場合は、お茶やお菓子でもてなしたり、簡単な料理をふるまったりするのもひとつの感謝の形です。帰り際に、ちょっとした手土産を渡すという方法もあります。

お年賀のお返しはいつまでに贈る?

お年賀のお返しを「松の内」の期間中に贈る場合は、同じく「お年賀」として渡すのが一般的です。松の内の期間は、一般的に1月1日から1月7日までとされますが、関西など一部地域では1月15日までを松の内とする場合があります。

松の内を過ぎてからお返しをしても失礼にはあたりません。ただし、松の内から立春(節分の翌日)までの期間にお返しをする場合は、お年賀ではなく「寒中見舞い」として贈るのが適切です。

お年賀のお返しの相場は?

お年賀のお返しにかける金額は、相手との関係によって多少の違いはありますが、一般的には「いただいた品の3分の1〜2分の1程度」が目安とされています。

たとえば、3,000円の品をいただいた場合は、1,000円〜2,000円ほど、5,000円の品なら1,500円〜2,500円ほどのお返しをするとよいでしょう。

いただいたものよりも極端に安すぎたり高価すぎたりすると、相手に気を遣わせたり、失礼に感じさせてしまうことがあります。相場を参考にしながら、感謝の気持ちがきちんと伝わるような品物を選ぶことが大切です。

食べ物を贈る際の注意点

お年賀のお返しのなかでも、食べ物ギフトは人気があります。ただし、口にするものだからこそ、いくつか注意すべき点があります。

賞味期限に注意する

食品には賞味期限があるため、贈る時期や日持ちをしっかり確認することが大切です。とくに賞味期限が短いものを選ぶと、相手が食べる頃には期限が切れていることもあります。すぐに食べてもらえるとは限らないため、余裕のある日持ちの品を選びましょう。

また、賞味期限には「製造日から〇日」と「発送日から〇日」の2種類があります。製造日基準の場合、届いた時点で残り日数が少ないこともあるため、事前に確認しておくと安心です。

人数にあわせて量を選ぶ

贈り先の人数に合わせて、量や内容を考えるのもポイントです。 一人暮らしの方には、少量で食べ切りやすいものが喜ばれます。 家族が多い家庭には、みんなで分けられる量の多い商品や、個包装のお菓子などがおすすめです。

ただし、個包装であっても数が少ないと全員に行き渡らないことがあるため、できるだけ多めに入っている商品を選ぶと安心です。

相手の好みを考慮する

食べ物には人それぞれに好みがあるため、贈る側がおいしいと思っても相手にとってはそうでない場合もあります。お年賀のお返しに食品を選ぶ際は、相手の好みを考えて品物を選びましょう。

年齢層が高い方に食品ギフトを贈る場合、健康に配慮してカロリーや糖分、塩分が控えめな体にやさしい食品を選ぶのも選択肢のひとつです。若い世代の方には、見た目に華やかでSNS映えするような、おしゃれなスイーツも喜ばれます。

正月の親戚が集まるタイミングでお年賀のお返しをする際は、幅広い年齢層に好まれる品物を選ぶのは難しい可能性があります。その場合は、万人に好まれやすい定番のギフトを選ぶと安心です。

また、クセの強い味や辛いものは好みが分かれやすく苦手な方もでてくることから、大人数への贈り物には避けたほうがよいでしょう。

アレルギーに配慮する

食品を贈る際は、アレルギーへの配慮も欠かせません。特定の食品を口にするとアレルギー反応が出る方もいるため、安全面からも食品ギフトを贈る際には注意が必要です。

一般的に、食品のパッケージやインターネット通販の商品ページには、アレルギーを引き起こす可能性のある「卵・乳・小麦」などの原材料名が「食物アレルギー表記」として記載されています。

たとえば、クッキーのパッケージに「卵、乳、小麦を含む」と記載されていれば、これらのアレルギーがある方に注意を促す表示です。子どもに限らず大人でもアレルギーがある場合があるため、できれば事前に相手の家族のアレルギー情報を確認しておくとよいでしょう。

個包装のものも活用する

個包装タイプの食品は、人数に関係なくギフトにおすすめです。大人数で分けやすいのはもちろん、少人数でも開封後に少しずつ楽しめて日持ちもするため、喜ばれる傾向があります。衛生面でも安心なため、お返しとして選ぶにはぴったりのアイテムです。

お年賀のお返しにおすすめの品物:①グルメ

お年賀のお返しには、グルメギフトがとても人気です。なかでも乾物や高級レトルト、煮物の詰め合わせなどは日持ちがして手間もかからず、贈り物として喜ばれます。かに・イクラ・ほたてなどの海鮮系も根強い人気です。

そのなかでも、特別感のある「高級肉のギフト」は、新年の集まりにぴったりの華やかな贈り物です。ここでは、精肉専門店「肉の大栄」が取り扱うおすすめの商品をご紹介します。

特選馬刺し

熊本・肉の大栄の「馬刺ギフトA」は、霜降りと赤身の馬刺し各100gがセットになった手頃なセットです。馬肉は低カロリーで栄養価が高く、ヘルシー志向の方にも人気があります。日本で馬肉を食べる習慣は明治時代から始まり、近年は飼育環境の改善により、おいしく品質の高い馬肉が流通しています。

馬刺しは熊本の名物としても有名で、生の馬肉を薄くスライスし、おろししょうがや甘口醤油を添えて食べるのが一般的です。肉の大栄では、職人が厳選した肉を新鮮な状態で冷凍加工し、素材の旨味を保ったままお届けしています。

さらに、100gで丁寧にカットされているため、自宅でスライスしやすく、お皿に盛り付けたときに見栄えがよいのも魅力です。肉の大栄の馬刺ギフトには、専用醤油としょうがの小袋がセットになっているため、解凍後すぐに楽しめます。

スライスした玉ねぎやおろしにんにく、小ねぎの小口切りなどを薬味として添えると、より美味しく召し上がれます。

こちらの記事では、馬肉がギフトにおすすめの理由を解説しています。

馬肉ギフトを贈る際に気を付けることや失敗しない選び方も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

くまもとあか牛

肉の大栄では、数ある褐毛和種のなかでも「くまもとあか牛」を厳選して取り扱っています。

「くまもとあか牛」は、熊本で生まれた和牛の一種で、適度な脂肪と赤身のバランスがよいのが特長です。うま味が豊かで、やわらかな肉質を楽しめる牛肉として知られています。

お年賀のお返しには「くまもとあか牛リブロースすき焼き用スライス」がおすすめです。味が濃くやわらかいリブロースは、やわらかさにも優れており、すき焼きに最適です。300g以上から、100g単位で人数に応じた量を選んでご注文いただけます。

九州黒毛和牛

肉の大栄では、熊本県産をはじめ、宮崎県や鹿児島県など九州各地の高品質な黒毛和牛を取りそろえています。肉の大栄は、約30年前から九州産黒毛和牛の取り扱いを続けています。熟練された目利きと技で仕入れたお肉は、ブランドに左右されることなく上質なお肉だと好評です。また、熊本県内の有名ステーキ店や焼き肉店にも肉を提供してきた老舗です。

お年賀のお返しとして贈るなら「九州黒毛和牛サイコロステーキ」がおすすめです。あらかじめ一口サイズにカットされているため、焼くだけで手軽に楽しめます。上質な赤身肉を使用しており、やわらかく味わい深いランプ肉を存分に味わえます。

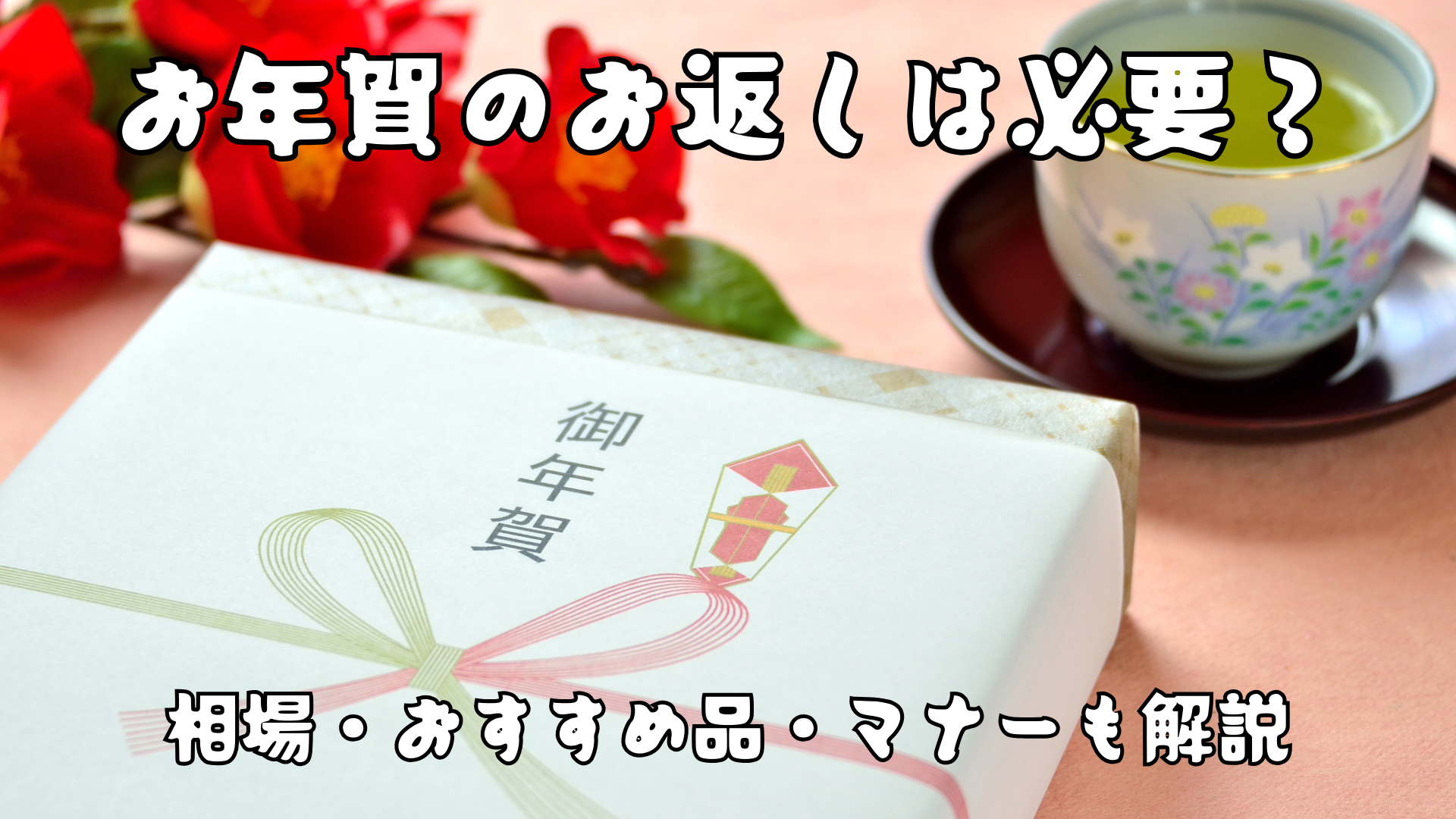

迷ったらカタログギフトもおすすめ!

何を贈るか迷ったときには、肉のカタログギフトがおすすめです。肉の大栄がご用意するカタログギフトは、熊本名物の馬刺しや阿蘇の大地で育ったあか牛、化学調味料不使用の肉のお惣菜セットなど、7種類のラインナップからお選びいただけます。

老舗精肉店が自信を持って厳選した商品ばかりで、大切な方への贈り物にも安心です。受け取った方が自分で好きな商品を選べるため、満足度も高く、ひとり暮らしの方からご家族のいるご家庭まで幅広く喜ばれます。

「新鮮なお肉を贈りたいけれど、相手がいつ食べるかわからない」という場合もご安心ください。配送日を指定できるため、ベストなタイミングで新鮮なお肉をお届けできます。

また、冷蔵設備がない場所で手渡ししたい場合にも便利です。A5サイズのコンパクトなカタログなのでかさばらず、持ち運びもしやすくなっています。

ひとり暮らしの方から、ご家族のいる家庭まで幅広く対応できるラインナップなので、どなたにもきっと喜んでいただけるギフトです。贈り物に迷った際は、ぜひご検討ください。

お年賀のお返しにおすすめの品物:②お菓子・スイーツ

お菓子やスイーツは、年齢や性別を問わず喜ばれやすい定番の贈り物です。生菓子は賞味期限が短めですが、焼き菓子や冷凍スイーツを選べば日持ちしやすく、受け取った方が好きなタイミングで楽しめるというメリットがあります。

たとえば、おしゃれな缶に入ったクッキーは、見た目の可愛さだけでなく、食べ終わったあとに小物入れとして使える点も人気です。スイーツには、ホールケーキや和菓子、アイスクリームなど種類が豊富にあり、贈る相手や家族の人数に合わせて、数やサイズを調整しやすいのも魅力です。

小さな子どものいる家庭には、ケーキやタルトといった洋菓子がよく選ばれます。一方で、目上の方には、カステラやどら焼きなどの上品な和菓子が好まれる傾向にあります。

冷蔵・冷凍で届くスイーツを贈る場合は、スペースが必要になるため、事前に相手の都合を確認して配送日を指定すると、より丁寧で心遣いのある印象を与えられます。

お年賀のお返しにおすすめの品物:③縁起のよい食べ物

正月中にお年賀のお返しをするなら、縁起のよい食べ物を選ぶのもおすすめです。以下のような食材は、正月に食べると縁起がよいとされています。

- えび

- 紅白かまぼこ

- 昆布巻き

- ブリ

- 栗きんとん

- 黒豆

- 数の子

えびは茹でると赤色になることで縁起がよいとされ、長いヒゲと曲がった背が長寿を象徴するともいわれています。かまぼこは、半月状の形が初日の出のイメージにつながり、紅白の色合いがめでたさを表現し、おせちの定番として親しまれている食べ物です。

昆布巻きは「喜ぶ」という語呂合わせから縁起がよく、さらに「喜ぶ」を「養老昆布」と表記することで、長寿の願いを込めて食べられます。ブリは成長に応じて名前が変わる「出世魚」として知られ、立身出世を祈願する意味で縁起がよいといわれる魚です。

栗きんとんの「きんとん」は、漢字で「金団」と表記され、小判や金塊のような鮮やかな黄金色をしていることから、金運や豊かさを願う縁起物です。黒豆には「マメ(健康・勤勉)によく働けますように」との願いが込められており、鬼を追い払う厄除けの意味もあります。

数の子は卵の粒の多さから「子孫繁栄」の象徴とされ、家族の幸せを願う贈り物にぴったりです。

お年賀のお返しにおすすめの品物:④ソフトドリンク

ソフトドリンクは賞味期限が長く、好きなタイミングで気軽に楽しめるため、お年賀のお返しにぴったりです。普段より少しぜいたくなドリンクを選ぶことで、特別感を演出することができます。

なかでも定番なのがコーヒーギフトです。コーヒー豆や粉、ドリップタイプ、インスタントなど種類が豊富で、贈る相手のライフスタイルに合わせて選びやすいのが魅力です。インスタントタイプはお湯に溶かすだけで簡単に楽しめますが、コーヒーにこだわりのある方には、ドリップタイプや豆のままのギフトが好まれることもあります。

豆や粉を贈る際は、相手がコーヒーミルやドリッパーなどの器具を持っているか事前に確認しておくと安心です。また、コーヒーは産地や焙煎方法によって、酸味・コク・苦味などの風味が異なるため、相手の好みに合ったタイプを選ぶようにしましょう。

紅茶を選ぶ際は、茶葉かティーバッグのどちらかになります。手軽さを重視するならティーバッグ、ポットでじっくり淹れて楽しむ方には茶葉タイプがおすすめです。

そのほか、ハーブティーや日本茶も人気があります。カフェインを控えている方には、カフェインレスのドリンクを選ぶことで、細やかな気配りが伝わります。相手の好みや生活スタイルに合わせて選ぶことで、より喜ばれる贈り物になるでしょう。

お年賀のお返しにおすすめの品物:⑤お酒

お酒は、新年に家族や親戚が集まる場を華やかにしてくれるギフトです。長期保存ができるため、相手の都合のよいタイミングで楽しんでもらえるのも魅力のひとつです。

お酒には、日本酒・ビール・焼酎・ワイン・ウイスキーなどさまざまな種類があります。相手の好みが分かっていれば、好きなお酒を選んで贈ると、より喜ばれるでしょう。お酒にこだわりがない方や、ふだんあまり飲まない方には、爽やかで飲みやすいスパークリングワインがおすすめです。

ワイン好きの方には、産地やブドウの品種にこだわった銘柄を選ぶと喜ばれます。ビールを贈る場合は、クラフトビールの飲み比べセットなど、特別感のあるギフトが人気です。さまざまな味が楽しめるセットなら、家族みんなで味わえます。

目上の方にはウイスキー、和食を好む方には日本酒など、相手の趣味や食の好みに合わせて選ぶことが大切です。銘柄や産地、パッケージにもこだわることで、より印象に残る贈り物になります。

なかでも、金箔入りの日本酒や「寿」などの縁起のよい文字がデザインされたラベルのお酒は、お正月の贈り物としてとくにふさわしい一本です。

お年賀のお返しにおすすめの品物:⑥日用消耗品

洗剤や石けんといった日用消耗品は、ふだんの生活で使える実用的なアイテムが多く、好みに左右されにくいため、贈りやすいギフトです。ただし、選ぶ品物によっては見た目や印象が安っぽく見えてしまう場合があります。

たとえば、香りやパッケージにこだわった洗剤や季節限定の石けんなど、少し特別感があるものを選ぶと、喜ばれやすくなります。洗濯洗剤を贈る際は、相手の家族構成や生活スタイルを意識したギフト選びを心がけましょう。

洗濯洗剤には液体、粉末、カプセルタイプなどの種類があり、香りや機能もさまざまです。抗菌タイプや敏感肌向けなど、用途に合った商品を選べば、実用性と共に心遣いも伝わります。

どの洗濯洗剤にするか迷ったら、洗剤と柔軟剤がセットになったギフトを選ぶのもおすすめです。日常的に使う石けんだからこそ、デザインや香りにこだわると、少し特別な気分を味わってもらえます。

お年賀のお返しにおすすめの品物:⑦雑貨

お年賀のお返しには、タオルや文房具などの雑貨も選択肢のひとつです。自分ではあまり選ばないような、高級感のあるアイテムは、特別感があり喜ばれます。

ポーチやバッグなどを贈る選択肢もありますが、デザインの好みが合わないと使ってもらえない可能性があります。相手の好きなブランドやテイストが分からない場合、身につけるアイテムは贈るのを避けたほうがよいでしょう。

また、壺や置き物などのインテリア雑貨は、部屋の雰囲気に合わなければ飾られず、収納場所にも困るときがあります。消耗品や食品以外のものを贈る場合は、収納スペースを取らず、実用的に使ってもらえる品物を選ぶのがポイントです。

お年賀には向かない品物

お年賀には、贈るのを避けたほうがよい品物もあります。お年賀のお返しをするときも同様に、ここで紹介する品物は贈らないようにしましょう。

高価すぎるもの

お年賀には、高価すぎる品物は避けたほうがよいとされています。お年賀のお返しをする際も、同様の配慮が必要です。お返しを用意する際も、いただいた品物の価格を参考にしつつ、相手に負担を感じさせない範囲で用意しましょう。

現金や商品券

目上の方に対して現金や商品券などの金券を贈るのは、マナーとして好ましくありません。金銭を贈る行為が「相手を下に見る」と受け取られる場合があるためです。

「商品券は現金ではないため贈っても問題ないのではないか」と思われるかもしれませんが、額面が明記されているため実質的には現金と同じ扱いになります。また「お金に困っている人へ贈るもの」といった印象を与えるおそれもあります。

ただし、例外的に両親へ現金を贈る事例もありますが、それ以外の相手には現金や商品券は避けたほうがよいでしょう。

下着や靴下

下着や靴下は、目上の方への贈り物として避けるべき品物とされています。これらの品物には「下」という文字が含まれていることから「相手の立場を低く見る」と据えられることがあり、贈られた方に不快感を与える場合があります。

身なりへの指摘と受け取られてしまい、意図せず上から目線になってしまう可能性があるため配慮が必要です。

刃物

包丁やハサミなどの刃物には「縁を切る」という意味が含まれており、新年のご挨拶として贈るお年賀にはふさわしくありません。たとえ親しい関係であっても、誤解を避けるため、送るのは控えた方がよいでしょう。

履き物

靴やスリッパなどの履き物は「踏みつける」「見下す」といった印象を与えるため、お年賀としては適していません。さらに、使い古したら捨てる消耗品であることから、縁起が悪いともいわれています。

ハンカチ

ハンカチは手巾(てぎれ)と表記されていた歴史があり「手切れ=縁を切る」ことを連想させます。縁起が悪いと考える方もいることから、お年賀の贈り物としては避けたほうがよいでしょう。

また、日本には亡くなった方の顔に白い布をかける風習があるため、白いハンカチは不祝儀を連想させることもあります。どうしてもハンカチを贈る場合は、無地の白いハンカチを避け、カラーや柄の入ったものを選びましょう。

お年賀のお返しをする際のマナー

お年賀のお返しをするときは、贈る時期や渡し方など、基本的なマナーを意識しましょう。ここでは、具体的なポイントについて解説します。

お年賀の時期

お年賀は、元旦を避けて贈るのが一般的です。元旦を避ける理由は、多くの家庭で親戚が集まり、新年のお祝いをしているケースが多いためです。

1月3日までに渡せない場合は、松の内の期間内に贈るとよいでしょう。松の内は、一般的に関東では1月7日まで、関西では1月15日までとされています。

もし松の内を過ぎてしまった場合でも、お返しを贈ることは可能です。その際は「お年賀」ではなく「寒中見舞い」として贈るのがマナーです。

お年賀の渡し方

お年賀には「新年のご挨拶をする際の手土産」としての役割があり、基本的には手渡しが望ましいとされています。ただし、訪問するのが難しい場合は、配送を利用しても差し支えありません。お年賀のお返しも、可能であれば直接訪問して渡すのが丁寧です。

訪問前には、必ず相手のご都合を確認しましょう。突然の訪問は不在のケースや相手にご迷惑をかけることもあるため、事前連絡は欠かせません。

手渡しする際は、紙袋や風呂敷から品物を取り出し、相手のほうにのし紙や表書きが正しく向くように持って丁寧に渡しましょう。レストランでの会食のような自宅以外の場で渡す場合は、紙袋に入れたまま渡しても問題ありません。

また、品物を手渡す際の言葉にも気を配りましょう。「つまらないものですが」といった表現は、相手によっては「つまらないものを渡すとは失礼だ」と誤解を与えることがあります。「ほんの気持ちです」「ささやかですが」といった表現のほうが、控えめで丁寧な印象を与えます。

食べ物を贈る場合は「お口に合えばうれしいです」のような、相手を思いやる言葉を添えると好印象です。

配送するときも、相手の都合を確認し、希望の日時にギフトが届くように気配りすると喜ばれます。

のし紙も必要

お年賀やそのお返しには、のし紙をかけるのが一般的です。のし紙がないと、受け取った方が何の贈り物か分かりにくくなる可能性があります。

お年賀として贈る場合は、のし紙は蝶結びの紅白5本または7本の水引が描かれたものを使用し、表書きには「御年賀」と記します。表書きの下部には、贈り主の名前を入れましょう。

掛け紙ではなく、簡易化された短冊のしでも構いません。また、包装紙の上にのし紙をかける「外のし」は、品物を直接手渡しする場合に適しています。

一方、配送する場合は、のし紙が破れたり汚れたりしないよう、包装紙の内側にのし紙をかける「内のし」が適しています。インターネット通販でギフトを手配する場合、のしの指定を忘れないようにしましょう。

メーカー直送品でも、シールタイプの簡易のしに対応している場合があるため、注文時にオプションを確認しておくと安心です。

冷凍・冷蔵品などで、のし紙をつけるのが難しい場合は、省略しても失礼にはあたりません。また、お年賀のお返しには、簡単な挨拶文を添えると感謝の気持ちを丁寧に伝えられます。

お年賀へのお礼とともに、次のような新年にふさわしい言葉を添えてみてはいかがでしょうか。

謹んで新年のお祝いを申し上げます。

よき新春をお迎えのことと、お喜び申し上げます。

みなさまのご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

言葉を添えるだけで、形式的ではない心のこもったご挨拶になります。

お年賀・お歳暮・寒中見舞いの違いと使い分け

お年賀・お歳暮・寒中見舞いは、いずれも冬の時期に贈るご挨拶ですが、意味や贈るタイミングが異なります。それぞれの違いと使い分けのポイントを紹介します。

まず、お歳暮は「1年の感謝」を伝える年末のご挨拶で、12月初旬〜12月20日ごろまでに贈るのが一般的です。関西では12月10日〜12月20日ごろが主な時期とされています。

一方、お年賀は「新年のご挨拶」として年明けに贈るもので、松の内(関東では1月7日、関西では1月15日)までに渡すのが基本です。

寒中見舞いは、本来、暑中見舞いと同様の意味を持ち、冬の寒さが厳しい時期に相手を気遣うための季節の挨拶でした。近年では、季節のあいさつという意味のほかに、お歳暮やお年賀を贈りそびれた際の代わりとしても使われています。

贈る時期は松の内が明けた後から立春までが目安です。立春は節分の翌日を指し、2月4日になることが多いですが、年によっては2月4日以外の日になることもあります。

お歳暮とお年賀どちらを贈る?

同じ相手にお歳暮とお年賀を両方贈ったほうがよいのか、迷う方もいるかもしれません。基本的には、どちらか一方で十分とされています。お歳暮とお年賀をどちらも贈ると、相手に気を遣わせてしまうこともあるため、関係性や状況に応じてどちらか一方を贈ればよいとされています。

年末にお歳暮を贈っているときは、お年賀は省略しても失礼にはあたりません。ただし、新年のご挨拶に伺う際に何も持たずに訪問するのが気になる場合は、ちょっとしたお菓子のような手土産を持参するのがおすすめです。

お歳暮を贈らなかった場合は、年明けにお年賀としてあらためて感謝の気持ちを込めた品物を贈るのが適切です。もちろん、お世話になった方に対して感謝の気持ちをしっかり伝えたい場合には、お歳暮とお年賀の両方を送っても失礼にはなりません。

喪中期間のお年賀へのお返しはどうすればいい?

お年賀は「新年をお祝いするための贈り物」のため、身内に不幸があった喪中の方には贈らないのが一般的なマナーです。 とはいえ、喪中だと知らなかった方からお年賀をいただくこともあるでしょう。

喪中にいただいたお年賀のお返しは、お年賀の時期に返礼するのではなく、松の内が明けてから「寒中見舞い」としてお返しするのがよいとされています。

品物を選ぶ際は、華美なものは避け、落ち着いたデザインや包装のものを選びましょう。のし紙をかける際は、表書きを「寒中御見舞」もしくは「御挨拶」とし、水引のない無地のしを使います。

また、のし紙を付けずに手土産として贈る方法もあります。挨拶文を添える場合は、喪中であるため新年のお祝いの言葉を避け、昨年のご厚意への感謝や「今年もよろしくお願いいたします」といった内容を記すのが安心です。

まとめ

お年賀をいただいた場合、お返しは必ずしも必要ではありませんが、日ごろからお世話になっている方には、感謝の気持ちを込めて贈り物をするのもよいでしょう。お年賀のお返しには、グルメやお菓子、ドリンクなど幅広い選択肢があり、相手の好みに合わせて選ぶのが大切です。

なかでも、お年賀のお返しギフトとして多くの方に選ばれているのが、肉の大栄が提供する高品質なお肉です。大正4年創業の肉の大栄では、長年にわたり築き上げた生産者との信頼関係をもとに、良質な牛肉や馬肉をお客様にお届けしています。

部位や用途に応じて職人が丁寧にカットしたお肉は、味わいはもちろん、舌触りの良さにもこだわっており、ワンランク上の贈り物として喜ばれます。とくに、和牛や馬刺しなどの特別感のある商品は、ご家族や親戚が集まるシーンにもぴったりです。

お世話になった方へのお返しとして、心を込めたギフトを選びたい方は、肉の大栄の厳選されたお肉をご検討ください。

096-353-4941

096-353-4941